1.誤飲とは?

昔、私はある学会で乳幼児の誤飲について統計をまとめたものを発表したことがあります。後日、新聞にこの学会での発表内容が掲載されたのですが、これは「小児の思わぬ事故を防ごう」という注意喚起で取り上げられたものでした。

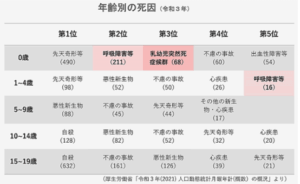

救急患者を扱う病院では小児の異物誤飲が搬送されたり、電話での相談がよくあります。どの家族もお子さんの発熱、胃腸炎などの「病気」を心配するのですが、実は「不慮の事故」は死亡原因の上位になっています。

不慮の事故には窓や階段からの転落、お風呂や海・川でおぼれたり、交通事故などがありますが、小児科医がよく経験するのが「異物誤飲」です。

「異物誤飲」は本来、口に入れない物を飲み込んでしまうことです。異物誤飲には異物を飲み込んだ後、その異物が食道から胃や腸に入っていく「消化管異物」と呼吸をする際に吸気や呼気が通る気道(ノドや気管支など)に異物が入ってしまう「気道異物」があります。ピーナッツなどは元々食べるものですが、食物が消化管ではなく気道に入った場合は気道異物といいます。

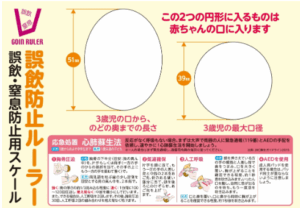

母子手帳にも下図のように、3歳児が口の中に入るサイズを記載したルーラーが入っています。4―5cm程度の大きさなら口内に入りますが、柔らかいものであればもっと小さな物も入るので、注意が必要です。

2.誤飲が起きやすい月齢や時間帯

小児は生後8-9か月頃から「這い這い」ができるようになり、自分の興味がある物を目指して移動するようになります。私が学会発表で調べた統計でも生後9か月以降に異物誤飲が急に増えます。

異物誤飲がおきやすい時間帯は、朝も夜も7-9時が多いのです。午前は家族が出勤や登校で忙しく、小さい子供に目が行き届かないのでしょう。意外だったのが、夜の7-9時にも多かったことです。夕食事、団らんで家族が集まる時間帯にもかかわらず頻度が多いのは不思議です。テレビや会話などで小さい子どもに充分な注意が向かないのでしょうか。。

3.異物誤飲の原因物質

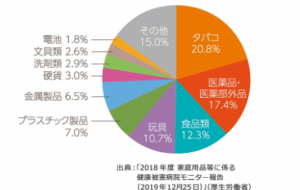

異物の種類ですが、昔はタバコが非常に多く、原因物質のダントツの1位でした。かつては喫煙者が今よりも多く、“ちゃぶ台”のような高さが低くて幼児でも手が届く場所にタバコの箱や灰皿が置かれていました。子供にとっては大人がタバコを口にするのを普段から見ていると、「口に入れるもの」と認識するのです。昔は病院の当直をしていると1晩に数件も「タバコ誤飲」が来院した時もありました。その当時は胃洗浄といって子供の鼻から胃までチューブを入れて生理食塩水で胃袋を洗い、タバコの葉が入っていないかも確認しました。子供は恐怖で泣くので、親御さんも不憫で一緒に泣いてしまう場面もよくありました。今はタバコの誤飲でも、1本以下であれば胃洗浄は必要はないとされています。ただし、缶ジュースの空き缶を灰皿代わりにし、液体にニコチンやタールが溶け込んだものを飲んでしまうと、ニコチン中毒になる可能性があり、救急病院を受診した方がいいでしょう。

しかし、最近は喫煙者の減少と加熱式タバコが増え、昔ながらの紙巻タバコの誤飲は減ってきました。現在の異物誤飲は「医薬品・医薬部外品」の頻度が増え、タバコ誤飲と同じような頻度に増えてきました。個人的には薬の錠剤などは大人がのんでいるのを見て、子どもが食べ物と認識してしまうのかも知れません。

現代はゲーム機器が幼児にも普及し、ボタン電池の誤飲もあります。未使用、またはまだあまり使っていない電池は高電圧なので胃袋に入ってしまうと、胃液の成分でショートし、胃の壁に損傷が起きることがあります。磁石が先についたカテーテルを胃袋まで入れ、取り除く方法がありますが、子供にとっては辛い処置です。

灯油など揮発性のものを誤って飲んでしまうと、肺炎を起こす可能性が強くストーブで使用する場合は厳重な管理が必要です。

4.子どもの手が届かない場所に保管を

乳幼児は何でも口に入れるものです。喉や気管支で詰まると窒息の原因にもなります。「危険な物は子供の手の届かない場所に保管する」。これは大人の責任でもあります。

交通事故、転落、入浴中の溺れ、火傷(やけど)、そして異物誤飲。保護者は常に注意を払うことが必要です。子供に不必要な苦痛を与えないようにしましょう。

月島ピースクリニック 松田