毎年、夏が近づくと熱中症のニュースや話題が多くなります。

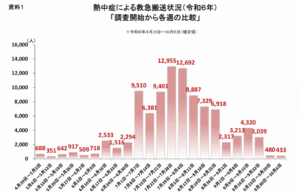

1. 熱中症患者の搬送が増加する時期は?

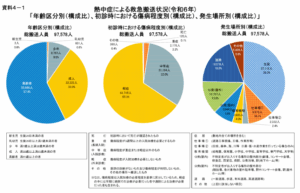

下のグラフは昨年、2024年(令和6年)に消防庁が発表した「熱中症救急搬送状況」です。熱中症の救急搬送は梅雨明けに急増します。

2.年齢、重症度、発生場所は?

下の統計によると、年齢は60%が高齢者、30%が成人、10%が少年を含む若年者となります。

入院の必要がない軽症例が65%、短期入院が必要な中等症が32%、長期入院や死亡の重症例が2%程度です。

発生場所は40%近くが住居となっています。よく話題になるのが、高齢者の特徴として夏場でもエアコンを使わずに自宅にいる人が多いのが原因の一つとされています。統計上、乳幼児の頻度は少ないのですが、乳幼児は脱水を起こしやすいので、夏場の外出は慎重に考える必要があります。

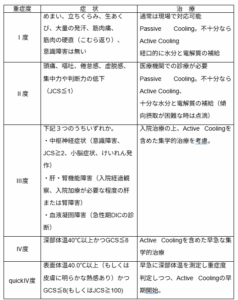

3.熱中症の重症度

日本救急医学会による熱中症の重症度は「熱中症診療ガイドライン2024」で改訂されました。それまでは軽症から重症までⅠ~Ⅲ度であったものをⅣ度までにし、新たにquickⅣ度という項目を追加しました。あくまで、医師用のガイドラインです。

4.意識障害の判定

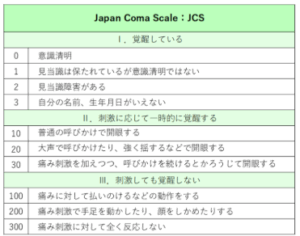

上の表に使用されている意識障害の判定には2種類(JCSとGCS)使用されているので混乱しますね。よろしければ、下記を参考にしてください(医師が使用する判定基準ですので参考程度に)。

JCS(Japan Coma Scale)は日本で使われる意識障害の判定基準です。

「患者の意識レベルは3桁」との報告があれば、JCM100~300ということになり、かなり意識レベルは悪いと認識します。熱中症の重症度ⅡにあるJCS≦1はJCSの1か0ということなので、「意識清明、または、なんとなくぼんやりしている」ということです。

重症度ⅢにあるJCS≧2とは、JCS2の「見当識障害がある」よりも意識状態が悪い状態を指します。

重症度Ⅳ度やquickⅣ度になると、GCSというグラスゴー・コーマ・スケールというJCSとは別の世界的に使用されている判定基準が入ってきます。下の表のEVMの各項目を各々足し算します。合計点が低いほど意識障害が強く、最重症は3点です。意識が全く正常の場合は15点です。Ⅳ度のGCS8以下というのは、かなり重症です。

quickⅣ度には「もしくはJCSが100以上」とも記載がありますが、これは先述したようにJCSが3桁でかなりの重症です。

さて、2024年の改訂版には先述のquickⅣ度というのが設定されました。Ⅳ度、quickⅣ度に「深部体温」と「表面体温」という記載があります。

熱中症、特に重症患者で医師が知りたいのは「深部体温」です。深部体温とは脳や内臓、つまり脳障害や腎臓、肝臓などの重要臓器にダメージを起こすような高温度の状態がないかを知りたいのです。具体的には直腸で体温(直腸温)を測定します。表面体温は私たちが日常、腋窩で測定する方法ですが、どうしても外気の影響を受け、体内の正確な体温を知ることはできません。例えば救急隊が駆け付けた際、熱中症が疑われる人が倒れていて意識障害も強い場合、まずは速やかに測定可能な表面体温(腋窩体温)を測定します。40.0℃以上あった場合、暫定的にⅣ度としてあらかじめ病院に伝えます。病院側は患者到着前に後述の治療の準備することができます。

5.熱中症の治療

重症度の表に治療法も載っています。

・Passive Coolingは「冷蔵庫に保管していた輸液製剤を投与することや、クーラーや日陰の涼しい部屋で休憩すること」で、涼しい部屋での安静や点滴が可能なクリニックや病院で冷たい点滴を行うことです。Ⅰ度であれば、まず涼しい場所に移動し、クーラーで涼しくし、水電解質の経口補給を行います。ここまでは現場で可能ですが、何故かガイドラインにはⅠ度でPassive Coolingとあり、冷たい点滴は病院やクリニックに行かないと不可能なのですが。。

・Active Coolingは2015年版での定義は氷囊、蒸散冷却、水冷式ブランケットなどを使用の他、冷水での胃洗浄や膀胱洗浄が含まれていました。2024年改訂版では「冷えた点滴やクーラーで冷やす以外の冷却方法」となっています。分かりやすく言えば、軽症では家や屋内で可能な「涼しい環境」、重症では設備が整っている施設でのやや大掛かりな冷却方法ということです。

6.重症度や治療よりも、まずは予防を!

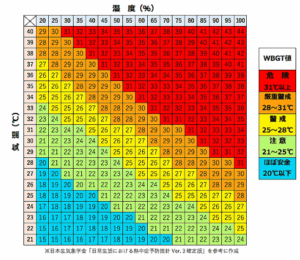

1)WBGT(暑さ指数)の活用

WBGTとはWet Bulb Globe Temperatureの略で、気温、日射・輻射、湿度を組み合わせた指標で、「℃、度」で示されますが、気温の℃とは違うので注意しましょう。普段、毎日、新聞やネットの天気予報で「気温」と「相対湿度(湿度何%というヤツです)だけ調べれば下の表で簡単に分かります。普段からチェックし、外出を控える、室温を下げるなどの対策に有効なのでWBGTの表を携帯で常に見れるようにしたり、家の中に貼っておけば良いでしょう。

WBGT値

※実際の気温℃とWBGTの℃は違うので注意。

例えばある日のある時間、気温31度、湿度70%の場合はWBGTは30℃となり、です。

2)WBGTで早めの対策を

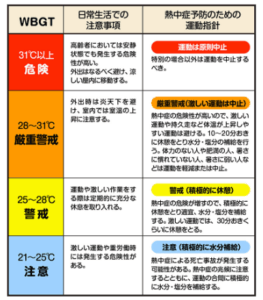

この表でWBGTが分かったら、下記のように対応しましょう。WBGTが

21℃以上になれば注意が必要です。常に「水分と塩分の補給」と「休憩」を頭に入れておきましょう。

3)普段から水分と塩分補給に心がけましょう

熱中症の予防には「水分と塩分の補給」が大切です。特に忘れがちなのが「塩分」です。汗と一緒に塩分も体から失うので必ず塩分も摂ることです。単にお水だけ飲んでいると、血液中の塩分濃度が薄まって「水中毒」、低ナトリウム血症になってしまいます。

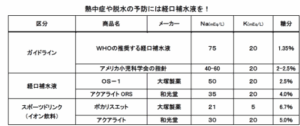

下記の表にあるWHOが推奨した傾向補水液の内容。特に塩分(Na)と糖分に注目です。この比率が水分、塩分が効率よく体に吸収されます。日本で発売されているOS-1やアクアライトはこれに基づいて作られています。

正直、しょっぱいので飲みにくいと思います。メーカーによってはリンゴ味やゼリータイプなど各種出ていますので、色々と試すのも良いでしょう。

スポーツドリンクと経口補水液は違います。例えばポカリスエットは経口補水液よりも塩分(Na)がかなり少ないことが分かります。また、糖分も高めです。どのスポーツドリンクも同じような成分になっていて、甘くて飲みやすくなっていますが、夏場の水分・塩分補給には経口補水液のほうが有効です。

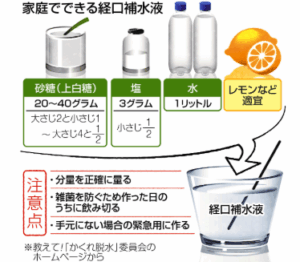

家でも下の様に経口補水液は作りことができます。熱中症予防の他、胃腸炎で嘔吐・下痢がある場合も経口補水液を利用しましょう。

夏の間はWBGTの表を常に利用し、運動中や外での活動中には休憩を入れる、外出を控える、意識して水分・塩分を摂取する、など熱中症予防に努めましょう。

月島ピースクリニック 松田