熱性けいれんは生後7,8か月から5歳くらいに発熱に伴って全身に起きるけいれんです。

特に1歳代での発症が多いとされています。生まれて最初の発熱の原因が突発性発疹症であることが多く、同時に最初の熱性けいれんを起こす場合がります。

後述の単純型であれば良性のけいれんなので、後遺症などなく、正常に成長します。

☆原因

日本人小児の有病率は10%前後とされています。脳神経細胞の放電が原因ともされていますが遺伝性の関与があるとされています。熱性けいれんを持つ児がいれば、その親が小児期に熱性けいれんがあったり、兄弟が熱性けいれんである確率は10数%と言われています。ただ、家族で本人だけ熱性けいれんを持つ場合も多くあります。

☆単純型と複雑型がある

・単純型は①持続時間が15分以内(たいていは数分以内)、②24時間に1回のみ、③左右対称性の全身けいれん

・複雑型は①持続時間が15分以上、②24時間以内に2回以上反復、③片側性や部分的なけいれん単純型が80%以上を占めます。

☆他の原因を除外するのが大切

熱とけいれんを同時に伴う疾患には脳炎、髄膜炎や脳症があり、これらを否定して初めて熱性けいれんとなります。特に複雑型の場合は採血や髄液検査、脳波検査が必要な場合があります。

☆症状と家での対応

熱性けいれんは、典型的な症状は体をつっぱり、左右の手足が硬直し、がくがくさせます。目は一点や上方を見つめるような状態になり、呼びかけても反応しません。右だけとか左だけの片側のけいれんでは他の疾患を考えます。けいれんが起きた時は発熱に気が付いていない場合も多くあります。

家で初めて熱性けいれんを起こした場合は親御さんは驚き、動転します。当然、あわてて救急車を呼ぶことが多くあります。

救急車が来るまでの対応として、上向き(背臥位)に寝かせ、呼吸をしやすいように服のボタンをはずすなど服を緩め、嘔吐しても喉に詰めないよう、吐物が口の外に出やすいように顔を横向きにする、

決してタオルやお箸を口に入れない、けいれんの持続時間を測るなど言われますが、特に初めてのけいれんではこういう対応は難しいかもしれません。

☆病院で医師の対応

救急車で病院に搬送された時はすでにけいれんは止まっていることが多いのです。単純型の場合はたいてい、3分-5分でけいれんは止まり、そのあとは元気に泣いている場合がほとんどです。医師は親御さんに、発熱の有無、家族に熱性けいれんの経験がある人はいないか、てんかんを持っている人はいないか、などを確認します。中には、重責発作といい、けいれんが5分以上続く場合には抗けいれん薬の静脈注射を考えます。普通、けいれん発症から救急車で病院到着までは、早くても15分以上は経過していますので、この時点でもけいれんが持続していれば「けいれん重責」と判断します。熱性けれんの複雑型の可能性がありますが、血液、髄液、頭部CTスキャンなど他疾患の精査が必要で、入院する場合があります。

来院時、発熱があっても意識があり、手足の麻痺などがなく、単純型の熱性けいれんと判断すれば帰宅可能です。もちろん、初めての熱性けいれんでは、この疾患について、基本は発達や後遺症の問題がないなどの説明をします。

ただ、後述で述べるダイアップ座薬を病院で1回使用し、8時間後も熱があればもう1回だけ家で使用するように指示を出す医師も多いです(下記の2回法)。

☆経過

単純型の場合は5,6歳以上になれば、脳の発達もあり、熱があってもけいれんすることはまずありません。

単純型でも脳波にてんかん波がみられることがあり、熱性けいれんを反復したり、けいれんの時間が長い場合には抗てんかん薬を飲むことがあります。

☆けいれん時の対応と予防

すでに熱性けいれんを何度か経験しているお子さんの場合は、上記の対応に慣れている親御さんもいます。発熱がある、と分かった場合、けいれん予防の対応として、以前は発熱時にダイアップ坐薬(一般名:ジアゼパム)を発熱時に1回、8時間後にも熱があればもう一度使用するという2回法が一般的でした。しかし、現在はこの坐薬は使用しない方針になってきました。

ダイアップを使うことで、ふらついたり、眠くなって朦朧(もうろう)となったり、返って危険で本人が辛い思いをする可能性があるからです。さらには、けいれんの原因が熱性けいれん以外である可能性もあり、ダイアップでけいれんを抑制してしまうと、本当の原因が分からなくなる場合があります。

2回以上熱性けいれんを起こす児は30%程度とされています。したがって、1回熱性けいれんがあったとしても、70%の児は発熱のたびにダイアップを使用しなくてもいいのです。

ただし、複数回、熱性けいれんの経験がある、保護者の心配、短時間でけいれんを反復したことがある、病院まで距離がある、など場合によってはダイアップを使用することもあります。

たとえ、1回のみの熱性けいれんでも、保護者にとっては心配なものです。特に保育園児では、園で発熱した場合、園の職員も対応に悩みます。園での対応は園によって違いはありますが、園で発熱(概ね37.6℃以上)の場合は保護者に連絡の上、園でダイアップ(あらかじめ園に預けておく)を使用してもらう場合があります。

再発は30%で常にダイアップは使用しない方針とはいえ、保護者にとっては発熱時にけいれんをしないか、常に心配なものです。家や園での発熱時対応については、是非ご相談ください。

☆「熱性けいれんのガイドラインから」

熱性けいれんのガイドラインをまとめたものを一緒に記載します。ダイアップ使用の是非など書いています。ぜひお読みください。

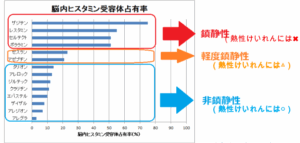

この中で、抗ヒスタミン薬についても記載しました。熱性けいれんがある人は抗ヒスタミン薬を内服してはダメと言われていました。けいれんが起きやすくなる、という認識があったのです。確かに以前の抗ヒスタミン薬は脳内に移行しやすく、けいれんを誘発しやすいとされていましたが、最近は脳内への移行が少ない、軽度鎮静性や非鎮静性のものがあるので、熱性けいれんがあるから抗ヒスタミン薬は使ってはダメというわけではありません。ただし、抗ヒスタミンが必要かどうかは鼻汁の程度や原因を考えたうえ、処方します。

熱性けいれんのガイドラインから

発熱時の解熱薬使用:ガイドラインは「熱性痙攣を予防できるとするエビデンスはなく、再発予防のための使用は推奨されない」としている。ガイドライン策定委員会の委員長を務めた、夏目淳氏は、「複数の質の高いランダム化比較試験で解熱薬による痙攣の再発予防効果はないことが示されている」と説明する。

解熱薬による痙攣の誘発について、ガイドラインは「解熱薬使用後の熱の再上昇による熱性痙攣再発のエビデンスはない」とした。夏目氏は、「今回の検討から、熱性痙攣の誘発を心配して解熱薬の使用を控える必要はないことも分かった」と話す。

解熱薬は、熱性痙攣の既往歴があっても特別な使い方をする必要はない。熱性痙攣の既往がない児同様に、水分が取れない場合や苦しくて眠れない場合、家族が不安を感じている場合などに頓用で使う分には問題はない。

ジアゼパム坐薬の使われ過ぎを懸念:ガイドラインでは、熱性痙攣の既往歴がある小児に対して、発熱時にジアゼパム坐薬(ダイアップ坐剤)の投与を、「ルーチンに行う必要はない」とする指針を示している。これは、必ずしも必要ない小児にもジアゼパム坐薬が予防投与されている現状を受けたものだ。

単純型の熱性痙攣を1回起こしただけの患児にも、ジアゼパム坐薬が予防投与されている場合があるが、ガイドラインでは、ジアゼパム坐薬の適応を(1)15分以上持続した痙攣(遷延性発作)を起こした場合、(2)家族歴や生後12カ月未満の発症などの危険因子が2つ以上ある痙攣を2回以上反復した場合──と、かなり限定した基準にしている。

これは、(1)単純型の熱性痙攣は繰り返しても認知機能への影響はないとの報告がある、(2)半数以上は一生に1回しか熱性痙攣を起こさない、(3)ジアゼパム坐薬はふらつきや眠気、興奮といった副作用が比較的よく出る──などの理由により、不要な投薬を減らしたいとの考えによる。

なお、痙攣を起こしやすくすると考えられる鎮静性抗ヒスタミン薬と熱性痙攣との関係もトピックスの1つだが、ガイドラインでは、熱性痙攣の既往歴がある小児に対する鎮静性抗ヒスタミン薬の使用について、「発熱性疾患罹患中の使用は推奨されない」としている。