1.RSウイルスの概要

RSウイルス感染症は毎年、保育園を中心に流行します。保護者にとっても悩みの種になる感染症の一つです。

この感染症は2歳までにほぼ100%の児が感染します。症状は発熱、咳、鼻汁です。重症度は、受診の必要がないほどの軽症であったり、呼吸困難で入院が必要になるほど重症になる例もあります。

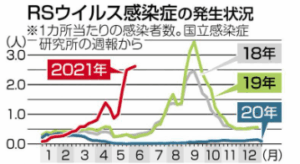

以前は晩秋から冬にかけて流行がありました。しかし、2020年の新型コロナの流行第1波の時期に国民に感染対策が周知された影響か、RS感染者はほとんどいませんでした。しかし、翌2021年は5月以降に大流行がありました。流行時期が数か月前倒しになったのです。この理由は、2020年は世間が感染対策に徹底していたからだ、という意見もあります。ほかにも流行がなかった年はコロナ感染を恐れて、受診をせず、検査もしなかった例も多かったのかも知れません。

2.RSウイルス感染症の症状

RSウイルスは気管支の一番奥の細い気管支に好んで感染をおこします。ただでさえ細い乳幼児の気管支が、炎症でさらに狭くなり、痰も多くなってなおさら空気が通りづらくなります。さらに、鼻汁も多く、鼻呼吸もつらくなります。その結果、主な症状は咳、鼻汁、発熱で、気管支の空気の通り道が狭くなり喘鳴(ゼーゼー)を伴い、呼吸が早くなったり、胸がペコペコするような呼吸困難が強くなれば、入院となることがあります。呼吸がしづらいので、不機嫌になり、食欲も低下します。特に、早期産で小さく産まれたお子さんや生まれつき心臓疾患や肺の疾患を持っているお子さんは重症化しやすい傾向があり、慎重に診察、経過を見る必要があります。

3.RSウイルスの感染を予防する注射

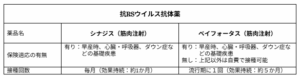

現在はこういうリスクを持つお子さんにはRSウイルスの感染を予防する注射があります。シングレアとベイフォータスです。これらはRSウイルスの抗体を体内に入れるもので、一般の予防接種とは仕組みが違います。

予防接種は病原体を無毒化したり弱毒化したものを注射し、それに対する抗体を体内で産生させるのが目的で、シナジスやベイフォータスはRSウイルスの「抗体そのもの」注射します。ベイフォータスの特徴は、リスクを持つ赤ちゃんもリスクを持たない赤ちゃんにも接種可能なことです(ただし保険適応はなく、自費になります)。

さらに下表のように、シナジスは毎月接種が必要ですが、ベイフォータスは効果が長く、RS流行シーズン前に1回接種で済むというメリットがあります。

4.どうやってRSウイルスは感染するのか

このウイルスに感染した乳幼児が咳やくしゃみをすると、気道分泌物や鼻汁に含まれたウイルスが周囲に飛び散り、他の人がそれを吸い込んで感染する「飛沫感染」。さらに、乳幼児に濃厚に接触する保育士さんや医師、看護師さんが患者のウイルスに手などで触れ、別の人に触ってうつしてしまう「接触感染」もあります。人間は無意識にウイルスが付着した手で眼や鼻、口を頻繁に触れるので感染は容易におきてしまいます。

私が大学病院に在籍していた時も毎年秋以降から春先にRS感染症の患者さんが大勢受診され、その中には入院が必要なお子さんも多くいました。また、大学病院ですので近隣のクリニックからの入院依頼も多く、そのためこの感染症が入院できる部屋が満床になり、他の入院病院を探さなければならないなど、苦労も多かったのです。

ところで、なぜ、“RS”という名前がついているのか、何故かそこまで追求する人はあまりいません。。Rは“呼吸の”を意味するRespiratoryから、Sは“合胞体”を意味するSyncytialからきています。合胞体ってむつかしい言葉ですが、これはこのウイルスが感染した細胞を電子顕微鏡でみると、細胞の核がいくつも集合した様にみえることからきています。

5.RSウイルスの検査と対症療法

このRSウイルスは鼻から綿棒を入れ、10分程度で陽性、陰性の結果が分かります。

残念ながら、たとえRSウイルスが原因だと判明しても、特効薬はありません。保育園でRSウイルスの児がいると、本人が軽症でも検査をするよう園から言われたり、保護者も検査を希望される場合が毎年多いのですが、小さなお子さんの鼻に綿棒を奥まで入れての検査は子どもにとって、痛くて辛い検査であることも忘れてはなりません。

対症療法として、咳や痰の薬などの症状に応じた薬が処方されます。また、気管支に痰がからまっているようであれば気管支や痰を除去する薬を吸入することもあります。軽症で終わることも多いのですが、呼吸状態が悪かったり、肺炎の合併があれば入院の適応となる場合があります。

RSウイルスは、まとめると①秋から冬、初春に流行する気管支炎(細気管支炎)の原因。②生後数か月から1歳代に多く、早期産で生まれたり、心臓疾患などを持つ児は重症化する傾向がある。③症状は咳、鼻汁、発熱、ゼーゼー(喘鳴)、呼吸困難。④診断は鼻汁から検査し、診断は短時間で可能。⑤しかし、特効薬治はなく、まずは咳や痰などの薬。吸入を行うことも多い。⑥呼吸状態が悪化したり、苦しくて哺乳ができないと入院となる場合がある。⑦リスクのある赤ちゃんには抗体を接種する感染予防方法がある。リスクがなくても自費で接種可能なちゅしゃもある。

以上の様になかなか手ごわいウイルスですが、「相手」を知ることで親御さんの安心につながれば幸いです。

月島ピースクリニック 松田