夜尿症、いわゆる「おねしょ」で悩まれている家族は多くいます。親御さんよりも本人が一番悩んでいるも知れません。

日本夜尿症学会のガイドラインでは、「夜尿症の定義」を「5歳以上の小児の就眠中の間歇的尿失禁」、「昼間尿失禁や下部尿路症状の合併の有無を問わない」、「1か月に1回以上の夜尿が3か月以上続く」、「1週間に4回以上の夜尿を頻回、3日以下の夜尿を非頻回とする」とあります。簡単に言えば「5歳以上で1週間に1,2回以上の夜尿が3か月以上ある」場合に「夜尿症」という診断になります。

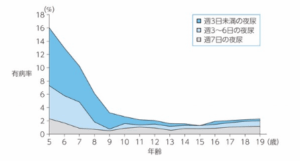

下の文献によるグラフによると、週3日未満から毎日症状がある夜尿患者の頻度は5歳で16%。その後年齢が増せば減少します。年齢が解決してくれるとも言えますが、19歳でも2%程度の患者がいるのです。

昔は小学校5年生や6年生の林間学校や修学旅行の前に夜尿症の相談にみえる家族が多くいました。しかし、近年は小学生低学年でも習い事や学童でのお泊り合宿も増えていますので、それまでに何とか治したい、また、小学校入学を機に夜尿症を治したい、という家族も増えています。小学生で夜尿症があっても何ら恥ずかしくはないのですが、最近はこういった低年齢から対応しよう、子どもさんや親御さんの悩みを早く解決しよう、という取り組みが広がっています。

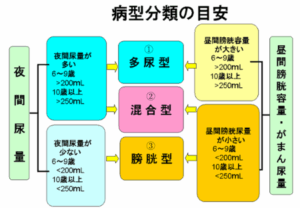

日本夜尿症学会では、夜尿症を3つのタイプに分類しています。

「多尿型」、②「混合型」、③「膀胱型」の3つです。

①は夜間の抗利尿ホルモンの分泌不足を考えます。抗利尿ホルモンは、脳下垂体から分泌されます。夜間などに分泌量が増え、体内の水分を保持するように働きます。このホルモンが少ないと、尿が増え、膀胱容量を超えてしまって夜尿になります。

は元々膀胱が小さく、正常の尿量でも膀胱が尿を貯めきれずに夜尿になります。少ない尿量でも夜尿になるので、夜尿の量も少なめです。

は①と③の両方を持つ場合です。つまり、抗利尿ホルモン分泌も少ない、膀胱も小さい場合です。

の膀胱型は膀胱が小さいわけですので、抗利尿ホルモン分泌は正常と考えます。治療は膀胱の容量を増やすために、排尿をできるだけ我慢し、尿を貯めるだけ貯め、膀胱を広げていくイメージです。また、抗コリン剤で膀胱の筋力を弛緩させて容量を増やす治療もあります。

の多尿型、②の混合型はいずれも抗利尿ホルモンが少ないので、抗利尿ホルモン

の内服を考えます。

ただ、治療を始める前に対策があります。日常生活の確認です。夕食以降は飲水量を控える、就寝前に排尿する、夜間就寝後はトイレに起こさない、冬場の寒い時期は就寝中に体を冷やさないよう毛布・布団を掛けて保温する、慢性の便秘がある場合はそちらの改善、治療も行う、塩分が多いスナック菓子を控える、などで2-3週様子をみます。そして、尿検査で尿崩症などの疾患がないか、を確認しつつ、なお夜尿が持続の場合は先述の多尿型や混合型では抗利尿ホルモン剤、膀胱型では抗コリン剤、他には漢方やアラーム療法(当クリニックでは未施行)を実施します。

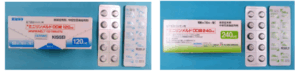

抗利尿ホルモン薬ではミニリンメルトが使われます。寝る前に1日1回の内服で、お水が無くても口の中で溶ける薬ですので、子どもにも抵抗なく内服できます。

1錠中の抗利尿ホルモンの量が120μgと240μgのものが夜尿症に使われ、最初は少ない量の120μgから開始します。

膀胱型の判定は、できるだけ尿意を我慢してから排尿し、その時の尿量を測定します(がまん尿)。6-9歳では200ml未満、10歳以上では250ml未満であれば膀胱容量が少ない、とされています。

いずれにしろ、定期的にお昼のがまん尿や夜間の夜尿の量を計測(グラムでの測定。夜尿が出たおむつの重さからおむつのみの重さを引く)し、夜尿のタイプを確認できれば治療に役立ちます。

夜尿症は日常の生活習慣がまず第一で、治療開始後も根気よく経過を見て、必要に応じて薬の増量や併用を考えます。

年齢が増えれば夜尿は減ってきますが、夜尿で悩むお子さんと親御さんが1日も早く解決の日が来ればうれしいですね。

月島ピースクリニック 松田