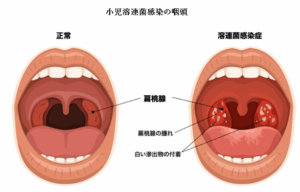

溶連菌感染症は幼児から小学校にかけて流行します。

症状は高熱、そして特徴的な咽頭所見です。

下図のように扁桃に白い滲出物が付着する場合もありますが、付着しないこともあります。

一般的なウイルスの咽頭炎とは少し違った独特な紅い咽頭発赤があります。

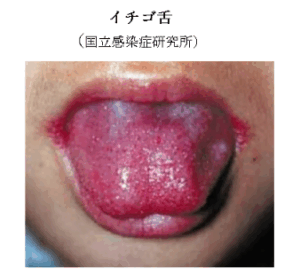

そして「イチゴ舌」という赤く腫れた舌が見られることがあります。

体幹の皮膚には発熱半日後から24時間後ころに紅斑状の皮疹が出現。頬部が赤く、口の周囲が白っぽく見える「口囲蒼白」という症状がみられます。こうなった場合「猩紅熱」と言います。

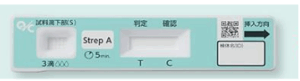

昔は、このような症状、周囲の流行状況から診断していましたが、今は迅速検査で数分待てば判定できます。

☆小児溶連菌の随伴症状

小児などの若年者の溶連菌感染症は適切な治療を行わないと、2-4週後に尿量が減って血尿や足の浮腫が出現する「急性糸球体腎炎」を発症する場合があります。

注意点はその原因は溶連菌が直接、腎臓に侵入して炎症を起こす訳ではない事です。

溶連菌が扁桃などに付着すると、溶連菌に対する抗体が血液中にでき、溶連菌と抗体が合体した免疫複合体が腎臓内の糸球体に沈着して炎症を起こします。

この糸球体腎炎の他に「リウマチ熱」という合併症を予防する目的でまずペニシリン系抗菌薬を第一選択薬として10日間内服します。ペニシリンにアレルギーを持つ場合は他の抗菌薬もあります。

以前は発症から3-4週後くらいに尿検査をやりましたが、急性糸球体腎炎の早期発見や早期治療には結びつかないとされ、現在は尿検査を行う施設は少なくなっています。

また、溶連菌は皮膚疾患である「伝染性膿痂疹」、いわゆる「とびひ」の原因にもなります。

「とびひ」も抗菌薬の軟膏、あるいは抗菌薬の内服で対応していきます。

小児の溶連菌は咽頭炎、皮膚の「とびひ」が重要なのです。

☆激症型溶血性連鎖球菌感染症とは?

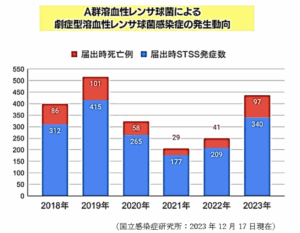

最近、激症型溶血性連鎖球菌感染症(STSS)という病名がマスコミで報道されます。

よく、「人食いアメーバ」なんて怖いネーミングで例えられています。

報告数が増加傾向で、この疾患は発症すれば、あっという間、24時間から48時間の間に症状が悪化し、20%程度の方が亡くなっています。

☆溶連菌とは何者か?

「劇症型」を心配する前に、溶血性連鎖球菌(溶連菌)とはどんな菌でしょうか。

やや専門的になり、読みづらいかも知れませんが、スポーツであっても病気であっても「相手をよく知る事」が不安を払拭し、試合の勝利や病気予防への最大の防御かもしれません。

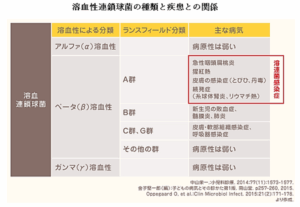

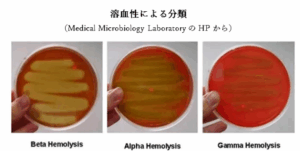

上の表の様に、溶血性連鎖球菌には分類があります。

α(アルファ)、β(ベータ)、γ(ガンマ)の分類はヒツジの血液を含んだ培地で菌が増殖する際に、菌体周囲の培地を溶かす形を分類したものです。

αは菌体の周囲にやや緑色の環(不完全溶血)、βは周囲が白い環(完全溶血)、γは溶血が見られません(非溶血)。

下の写真では左からβ、α、γとなります。

さらに、ランスフィールド分類では、菌の細胞壁にある抗原物資を利用した血性反応によって分類され、A~H、K~Vの20の群に分類されます。

その中で、人間にとって重要なのが、先ほどの表にあるA群β(小児の咽頭の溶連菌感染症この種類)とB群β(特に新生児の重症感染症)です。

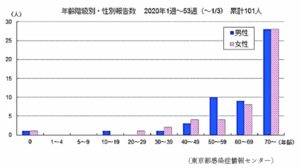

☆激症型溶血性連鎖球菌感染症の発症年齢

発症しやすい年齢はどうでしょうか。小児ではなく、成人以降に多く、20歳以上から年齢とともに増加します。

参考に東京都の2020年1月―2021年1月3日までの1年間の統計を示します。

中年期以降は糖尿病があったり、高齢者は免疫が弱くなるのが原因の一つかも知れません。

まずは、小児科の年齢には心配なさそうです。

☆劇症型溶血性連鎖球菌感染症(STSS)の症状

手足の疼痛、腫脹、発熱、意識障害などで発症し、数十時間で組織の壊死や急性腎不全などをおこし、致命率は20-30%とされている、大変恐ろしい感染症です。

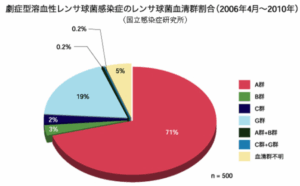

劇症型溶血性連鎖球菌感染症の原因は下のグラフのように、A群β溶連菌であるStreptococcus pyogenesがほとんどです。つまり、小児ではこの菌で咽頭炎や扁桃炎、成人以降では劇症型溶血性連鎖球菌感染症の可能性があるのです。

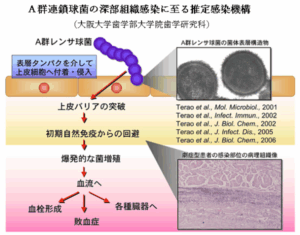

☆劇症型溶血性連鎖球菌感染症(STSS)の発症

成人の場合は、手足の傷口からこの溶連菌が侵入することが主な原因です。発症メカニズムは完全には解明されていませんが、手足に怪我をした場合、本来は常在菌(咽頭や皮膚、腸管に常に存在する菌)の一種で無害である溶連菌が傷口から侵入し、免疫が弱い高齢者では菌に対する免疫が不十分で爆発的に菌が増殖。血液中に入り、各臓器に重症の炎症を起こし組織を壊死させたり、敗血症や血栓を作ります。また毒素も産生するので細胞や組織を障害します。

☆劇症型溶血性連鎖球菌感染症(STSS)の治療方法

抗菌薬の積極的使用を行いますが、壊死した足や手などを取り除く手術が行われますが、重症になれば、ショック状態となり、集中治療を行っても救命できる可能性は低くなります。ただ、怪我をすれば全員発症するわけではありません。基礎疾患に糖尿病や心疾患、腎臓病を持ち、いわゆる免疫力が低下している成人や高齢者が要注意なのです。ただし、健康な成人も怪我をした場合、放置せず、適切な治療(必要であれば抗菌薬の軟膏塗布や内服)が必要です。

☆溶連菌保菌者

溶連菌には「保菌者」という、溶連菌を普段から咽頭に持っていながら、無症状の人がいます。

各統計に差がありますが、無症状の小児でも10-30%は咽頭に溶連菌を持っています。

発熱した場合、園に溶連菌の児がいるので、溶連菌の検査をしてほしい、という家族がいます。そこで検査をすると、溶連菌が陽性。。しかし、咽頭は赤くなく、扁桃腺の腫れや膿の付着もなし、という溶連菌に特徴的な症状がない小児がいます。つまり、本当は熱の原因は溶連菌ではなく、実際は他のウイルスが原因なのに、検査をしたばかりに、溶連菌が陽性になった。。という例があります。溶連菌陽性なら抗菌薬ペニシリン系を10日間、というのが治療の基本ですが、こういう「たまたま」検査して溶連菌陽性の場合は検査だけ陽性の「ニセ溶連菌陽性」で抗菌薬使用は非常に悩みます。

ただ、保菌者への対応が「無治療で良い」、「抗菌薬で除菌すべき」、など医師の意見も様々で特定の方針はありません。

もし、心配で自身や家族が保菌者かどうか、確認したい場合は迅速検査ではなく、「熱がなく、全く元気な時」に「咽頭培養」をやっておくのもいいでしょう(結果に1週間かかります)。

☆溶連菌感染症の可能性を知る指標

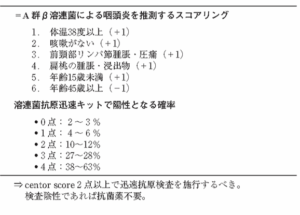

下図のような溶連菌感染の可能性を判定するスコアがあります。発熱、喉の所見、リンパ節腫脹などは重要ですが、「咳がない」というのも+1のポイントとなっている点が留意点です。普通、咽頭炎の熱は咳も一緒にでる、と考えがちですが、溶連菌の場合はむしろ「咳は無い」のです。私も“高熱なのに咳がない”、場合は溶連菌も考えます。

図の解説では「2点以上で迅速検査をすべき」となっています。

家族内で溶連菌感染を反復する家族もいます。この場合も家族の誰かが保菌者になっている場合があります。小児の場合は園や学校での友人間で感染する可能性もあります。

以上のように、溶連菌は難敵です。しかし、この菌は大昔から人間と共に歩んできた「人間と仲間」とも言えます。厄介な仲間ですが、上手に付き合うにはまず相手を知ることです。

月島ピースクリニック 松田